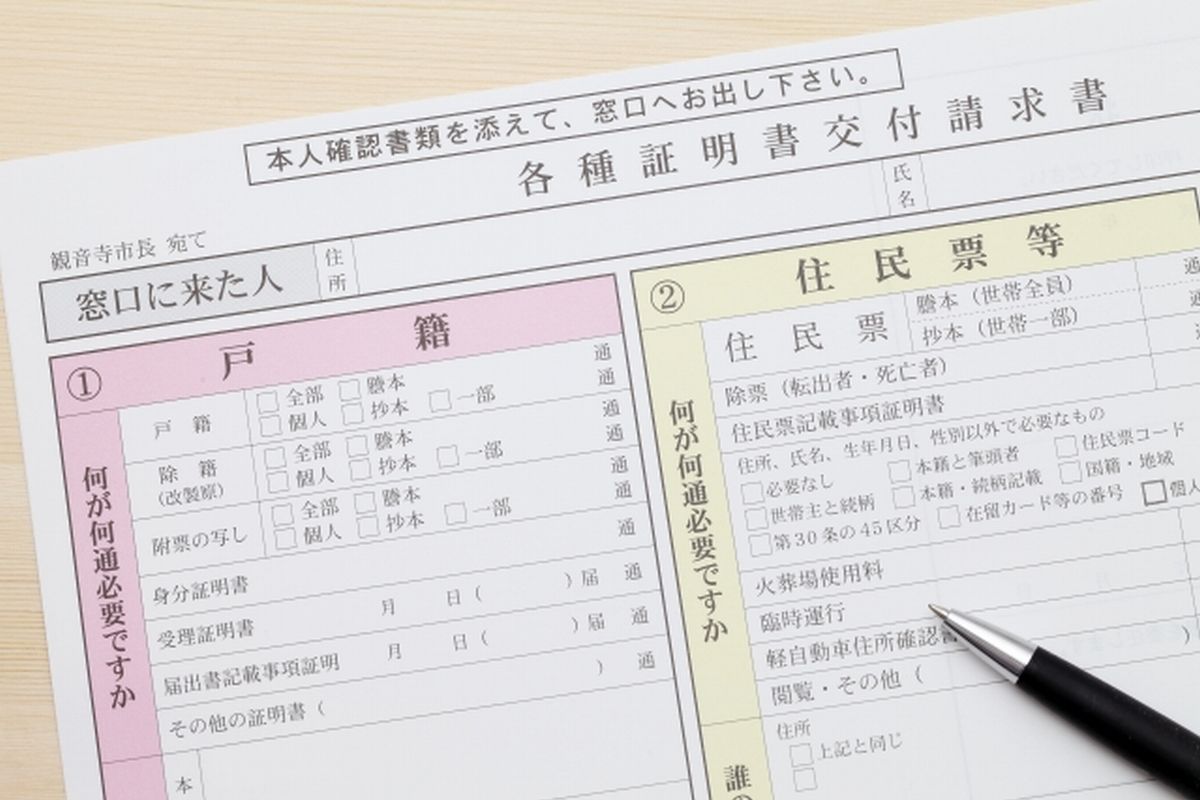

戸籍謄本や住民票を取り寄せるたびに、「本籍地じゃないと面倒」「役所の窓口に行く時間がない」と感じたことはないでしょうか。紙の台帳や縦割りのシステムは長く日本を支えてきましたが、手間と時間がかかるのも事実です。

そこで注目されているのが、改ざんに強く、同じ記録を多者で共有できるブロックチェーンです。難しい技術ですが、要は「正しい記録を、いつ、どこでも同じように確認できる」ための新しい土台だと考えるとイメージしやすくなります。

何が便利になるのか

まず、記録の整合性が保たれます。役所ごとにデータがズレる心配が減り、出生・婚姻・死亡といった戸籍の重要事項が、同じ内容で即時に参照できます。改ざんが極めて難しいため、証明書の信頼性も高まります。

次に、手続きの迅速化です。本人確認が済めば、住んでいる場所や時間帯に関係なく、必要な証明書をオンラインで発行・検証できるようになります。役所の負担も軽くなり、窓口は「相談」や「支援」に集中できます。

災害時の強さも見逃せません。記録を分散して持つため、どこかが被災しても全国の複数拠点から復旧が可能になります。紙の原本一本に頼らない仕組みは、備えとして心強いものです。

戸籍・行政での具体的な使い方(イメージ)

戸籍の記録:出生や婚姻などの出来事を、許可型(プライベート)ブロックチェーンに追記していきます。訂正や更新は「履歴として残す」形で行われ、誰がいつ何を直したのかが後から確認できます。

証明書の発行・検証:本人確認ののち、スマホやPCで一時的に有効な電子証明書を受け取り、提出先はブロックチェーン上の記録と照合して真偽を即時確認。紙の持ち歩きや原本返却の待ち時間が減ります。

相続の戸籍束:相続で必要な「出生から死亡まで」の戸籍一式を、オンラインで束ねて共有。関係者や士業と安全に連携しやすくなり、郵送の往復や取り寄せの手間が大幅に軽くなります。

転出入・福祉手続き:自治体をまたぐ手続きでも、同じ記録を参照できるため、重複提出が減ります。「窓口Aで出した書類を窓口Bでもう一度…」という不便が解消に向かいます。

よくある誤解

「個人情報が丸見えになる?」 いいえ。行政用途では公開型ではなく、権限を持つ機関だけが扱える許可型チェーンが基本です。暗号化やアクセス制御が前提です。

「不変なら誤記を直せない?」 直します。ただし“上書き”ではなく“訂正履歴を追記”。過去の記録も残るため、監査や検証に強くなります。

「エネルギーを大量消費するのでは?」 行政で使う方式は、仮想通貨のような重い計算を必要としない合意手法が中心で、省電力で運用できます。

課題もある

最大の論点はプライバシーと鍵(電子署名)の管理です。本人が鍵を失くす、なりすましをどう防ぐか、といった運用の設計が不可欠です。全国で標準をそろえ、既存システムとどうつなぐかという移行計画も必要になります。

制度面の整備も欠かせません。電子証明の法的位置づけ、データの保存年限、障害時のバックアップ手順など、技術だけでは解決できないルールづくりが求められます。

近未来のワンシーン

遠方に住む子どもが、親の相続手続きで戸籍一式を準備するとします。オンラインで必要書類を束ね、関係機関はブロックチェーンで真偽を即時確認。郵送の往復も、窓口での長い待ち時間もありません。

大規模災害で紙の証明書を失っても、本人確認さえできれば、避難先から必要な証明を迅速に再発行。こうした光景は、決して絵空事ではなくなっています。

ブロックチェーンは魔法の道具ではありませんが、「記録の信頼」を細部で底上げする基盤です。戸籍や行政サービスが少しずつ軽く、確かになっていく。その静かな変化を見届ける視点を、私たちも持っていたいと思います。

コメント