高齢者にとって確定申告は、年金や医療費の精算だけでなく、税金の払い過ぎを防ぐ重要な機会です。しかし「自分は申告不要だ」と思い込んだり、必要な控除を申告しなかったり、計算ミスをした結果、本来戻るはずの税金を逃してしまうケースが少なくありません。今回は高齢者 確定申告 注意点として、特に見落としがちな3つの盲点と関連する注意点を解説します。

1. 高齢者の確定申告が必要になる条件

「年金生活者は確定申告が不要」と思われがちですが、条件によっては申告が必要です。例えば、年間の公的年金等が400万円を超える場合や、年金以外に給与・不動産・配当・原稿料などの所得が20万円を超える場合は申告対象になります。また、一時的に土地や株式を売却して利益が出た場合も要注意です。

さらに、年金受給者でも医療費控除や雑損控除、寄附金控除などを受けたい場合は申告が必要です。パートやアルバイトで源泉徴収された場合も、確定申告を行えば税金が戻るケースがあります。

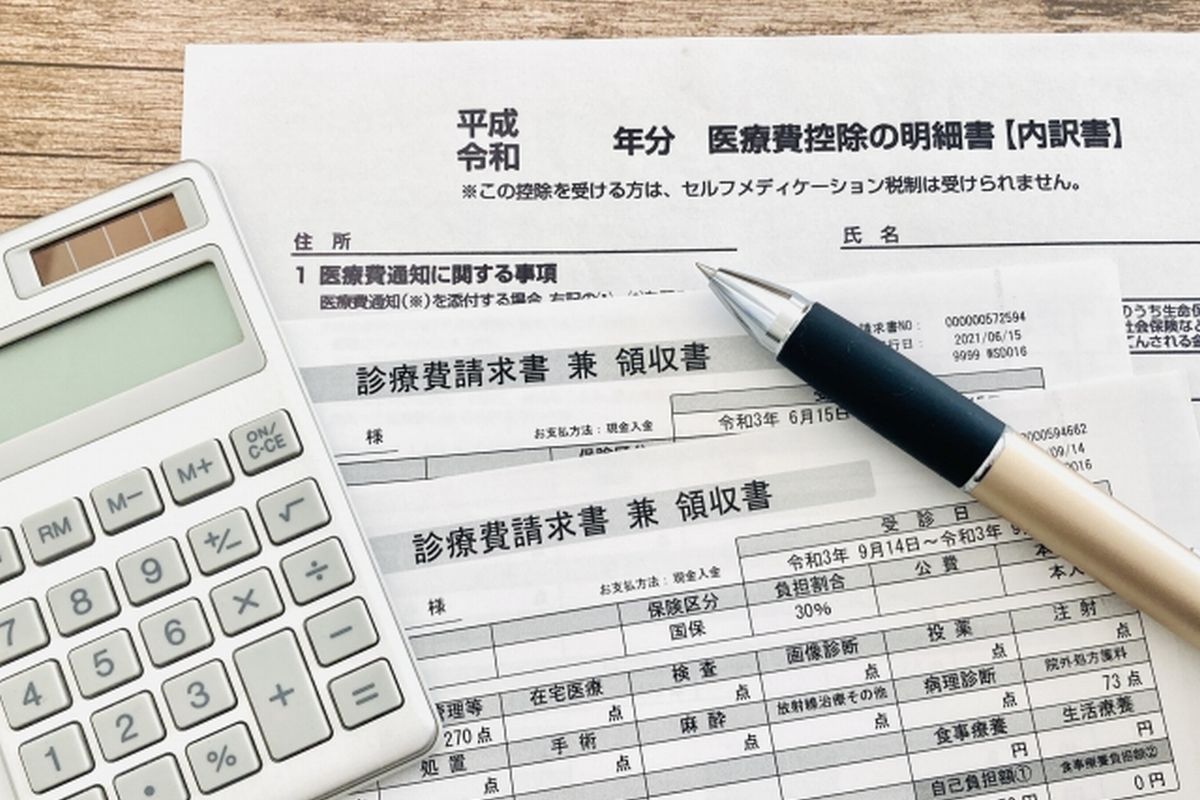

2. 見落としがちな控除(医療費・社会保険料・寄附金)

高齢者 確定申告 医療費控除は還付の大きなチャンスです。本人や家族が支払った医療費が年間10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えると、一定額を所得から控除できます。介護サービス費用や通院のための交通費も対象になる場合があります。

また、セルフメディケーション税制(特定の市販薬購入による控除)も併用可能なケースがあります。社会保険料控除は、配偶者や子どもの国民年金保険料を本人が負担した場合にも利用できます。ふるさと納税などの寄附金控除も見逃せません。これらを申告しないと、本来受けられる減税分を失うことになります。

3. 年金の雑所得計算ミス

公的年金は「雑所得」として課税されますが、受給額から公的年金等控除額を差し引いて課税対象額を計算します。控除額は年齢や年金額によって変わるため、誤って全額を所得として申告するミスが見られます。

例えば65歳以上で年金収入が110万円の場合、公的年金等控除額は110万円となり、所得はゼロになります。しかし複数の年金(厚生年金+企業年金など)を受け取っている場合は合算して計算する必要があり、別々に計算してしまうと過大申告となります。

4. 配偶者控除・扶養控除の勘違い

配偶者控除は、配偶者の合計所得が48万円以下(年金のみの場合は控除額を差し引いた後の所得で判定)が条件です。扶養控除は扶養家族の所得や同居条件が関わります。条件を満たしているのに申告しなかったり、逆に条件を満たさないのに申告して税務署から修正を求められるケースもあります。

5. 修正申告と更正の請求の手順

申告後に間違いに気付いた場合、税金が増えるときは修正申告、税金が減るときは更正の請求を行います。更正の請求は法定申告期限から5年以内が期限です。

提出は税務署窓口か郵送、またはe-Taxを利用すれば自宅からでも可能です。税額が増える場合は延滞税や加算税がかかることがありますが、早めの申告で軽減できます。還付になる場合は、5年以内であれば控除の申告漏れを訂正して税金を取り戻せます。

※税制は毎年変わるため、最新の国税庁情報や税務署窓口での確認をおすすめします。

関連記事もあわせてご覧ください

コメント