政府が打ち出した「高齢者向けシェアハウス」の整備計画。最初にこのニュースを見たとき、私は率直に「また理想ばかりが先行している」と感じました。

確かに、高齢者の孤独死や介護施設の逼迫といった課題は深刻です。空き家の増加や地域コミュニティの崩壊など、解決すべき問題も山積しています。

しかし、それに対する解決策として「高齢者同士の助け合い」を制度化するという発想は、あまりにも危うく思えます。

「助け合い」という言葉は美しく響きますが、それを制度の基盤にしてしまうと、意味が変わってしまいます。現実の人間関係には、どうしても「助ける側」と「助けられる側」が生まれます。

とくに高齢者社会では、体力や判断力、生活能力に大きな個人差があり、対等な関係を保つのは難しいのです。最初は善意で始まった行動も、次第に負担が重くなり、やがてその人は何も言わずに去ってしまう──そういった構図は、すでに多くの高齢者施設で繰り返されています。

また、高齢者同士の共同生活がうまくいかない最大の理由は、「人間関係の硬直性」にあると感じています。年齢を重ねるほど、自分の価値観や生活スタイルを変えるのが難しくなります。

「音がうるさい」「キッチンが汚い」「トイレの使い方が気に入らない」といった、若い世代なら受け流せるような些細な不満が、大きな対立へと発展することがあります。そして、そうした対立を調整する存在がいないのです。

職員が常駐しているわけではないため、入居者同士の衝突は長引き、結果的に精神的な孤立を招くことになります。

一部では「アパート形式ならまだマシでは?」という声もあります。確かに、完全なシェアハウスよりもプライバシーは保たれるかもしれません。

しかし、同じ建物に高齢者が集中すれば、結局は同じような問題が起きます。壁が薄ければ音のトラブル、ゴミ出しのルールを守らない人がいれば不満が募る。

共用廊下での口論、郵便物の誤配、騒音、臭い──最終的には、警察沙汰にまで発展するケースも実際に起きています。

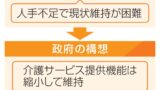

それでも、政府はこの制度を推し進めようとしています。なぜなら、他に選択肢がないからです。

高齢者の単身世帯は増え続け、介護施設も人手も予算も限界に達しています。孤独死は深刻化し、空き家は放置される。行政がすべてを担うのは、もはや不可能なのです。

だからこそ、「高齢者同士で助け合ってください」という方針になるのでしょう。これは理想的な政策というよりも、国家としての“諦め”の表れなのかもしれません。

しかも、トラブルだけでなく、“事件”が起こるリスクも見逃せません。たとえば、認知症の初期症状がある入居者が他人の部屋に入り込んでしまう。

共用トイレの使い方をめぐって怒鳴り合いになる。ゴミ出しの時間をめぐって罵声が飛ぶ──こうした話は、既存の高齢者住宅でもよく聞かれる現実です。

「あの人は合わない」「気に入らない」という感情が、排除の空気を生み出し、やがて孤立、通報、暴力沙汰へとつながっていくのです。

問題なのは、そうした事態が「起こるべくして起きている」点にあります。関係者の多くが、「最初からトラブルを起こすと思っていた」と語ります。

つまり、制度が誰でも受け入れる仕組みである以上、構造的にトラブルを内包しているのです。これが制度の根本的な欠陥です。

さらに深刻なのは、地域や自治体の“責任の丸投げ”です。「地域で見守る」「住民で支える」といった美辞麗句が並びますが、誰も実際には責任を取りません。

自治体は制度の設計にとどまり、地域住民は「口は出すが手は出さない」。そして結局、現場の高齢者たちがすべての重荷を背負うことになるのです。これは支援ではなく、実質的な放置です。

さらに、私のようにまだ体が動く高齢者がいた場合はどうなるのか。自然と支援役にされ、雑用を押しつけられ、次第に「頼られるだけの存在」となってしまいます。

「元気だからいいじゃない」と言われても、その“元気”もやがては尽きます。支える側が疲れても、誰も手を差し伸べてはくれないのです。

とはいえ、この制度がすべて無意味とは思いません。うまく機能させるには、具体的な支援体制の整備が不可欠です。

たとえば、見守り役や共用部の管理を担う人に対しては、家賃の減額や報酬を明確に設定する。トラブルが起きた際に相談できる窓口を設ける。日中だけでも職員が巡回する仕組みを整える。

そして入居前には、生活能力や相性を丁寧に見極める──こうした仕掛けがなければ、「助け合い」は続きません。

最後に、私がこの制度に懐疑的な理由を明確にしておきたいと思います。それは、制度が“人間”を軽視しているからです。

人は疲れるし、気を遣う。我慢を重ねすぎれば、やがて壊れてしまう。「みんなで仲良く」などという理想論だけでは、人生の後半に起きる現実的な問題は解決できません。

高齢者が安心して暮らせる社会を作るには、「制度に人間を合わせる」のではなく、「人間に制度を合わせる」ことが求められます。

善意を仕組みに変えるのではなく、善意が潰れないような仕組みを作ること。私は、そこにこそ、今の日本に必要な本質的な発想があると考えています。

コメント