「エンディングノートを書いておいてくれたら安心なのに」──子ども世代がそう思っても、親に直接お願いするのは気が引けるものです。死を意識させるようで気まずい、縁起でもないと嫌がられる、そんな壁が立ちはだかります。

しかし、親が元気なうちに意思を形に残してもらうことは、将来の相続や介護の場面で大きな支えになります。書類の場所や財産の有無だけでなく、「どんな最期を望むのか」という思いまで記録できるのがエンディングノートの役割です。だからこそ、子世代がどう声をかけるかが重要になってきます。

エンディングノートは遺言書のような法的効力はありません。けれども、書き残された言葉は家族の行動を導き、無用な争いや混乱を避ける助けになります。親の希望を知ることは、残された子どもにとって精神的な支えにもなるのです。

では、どうすれば親に自然にノートを書いてもらえるのでしょうか。正面から「書いて」と迫るのは難しいので、工夫が必要です。

ひとつの方法は、自分自身が先に書いてみることです。「将来のために、自分のエンディングノートを書いてみた」と話せば、親も興味を持ちやすくなります。親だけにやらせるのではなく、家族全体の“共有ノート”として勧めると角が立ちません。

また、日常の会話の延長で話題にするのも有効です。例えば入院や介護のニュースを見たときに、「もし自分がこうなったらどうしたい?」と軽く聞いてみる。その答えをメモしておくことから始めれば、ノートの白いページも自然に埋まっていきます。

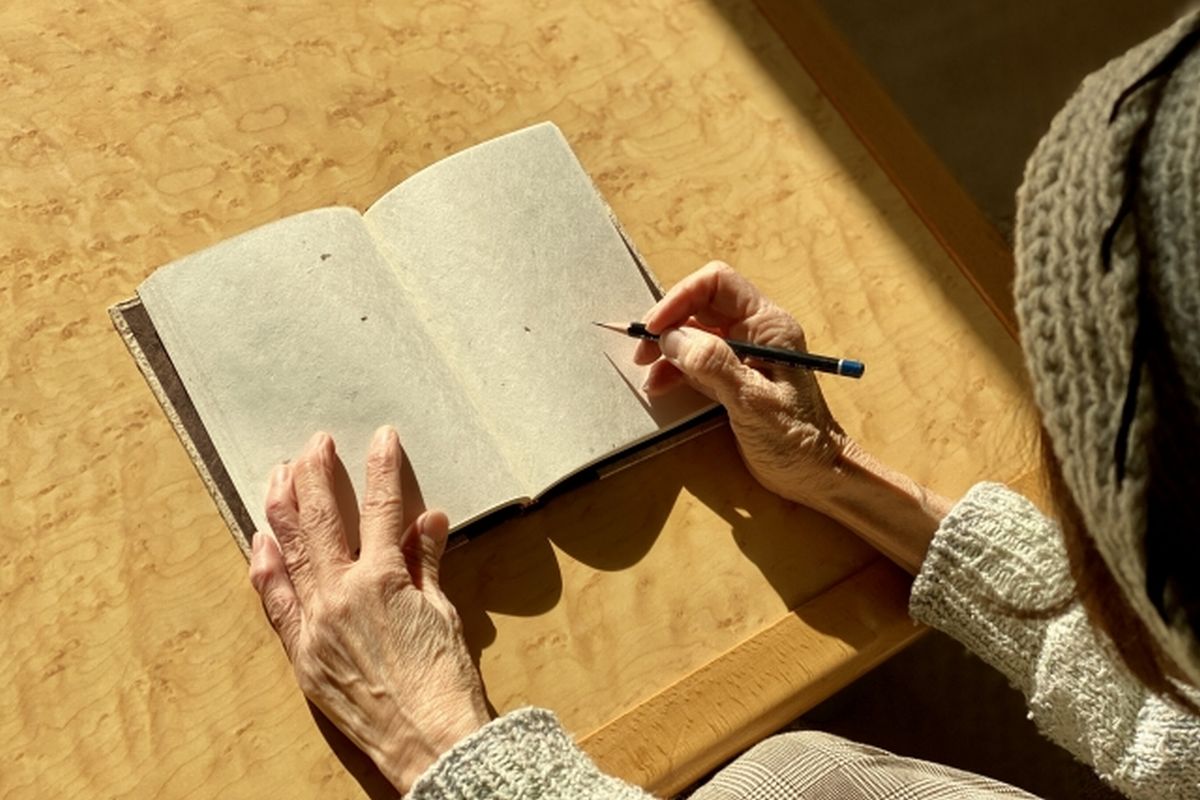

書き方に決まりはありません。市販の専用ノートを使ってもいいし、普通のノートやパソコンのメモでも構いません。重要なのは形式ではなく、親が自分の言葉で残せることです。字が下手だから嫌だという人もいますが、子どもが代筆しても問題ありません。

すべてを一度に書く必要もありません。思い出したときに少しずつ追加していけば十分です。むしろ「少しずつ書き足せる」方が続けやすく、気軽に取り組めます。大事なのは完成度よりも、日常の中にノートが存在することです。

親がエンディングノートを書くことで、将来の不安が減るのは子どもだけではありません。親自身も「自分の思いを残せる」という安心感を持つことができます。介護や終末期をどう過ごしたいか、財産をどう扱ってほしいか──その意思を形にすることは、本人にとっても前向きな準備なのです。

子どもとしては、ノートに書いてほしいことを一方的に並べるよりも、「どんなことを書いてみたい?」と問いかける姿勢が大切です。親が書きやすい部分から始めてもらうと、自然とページは増えていきます。

結局のところ、エンディングノートは「死の準備」ではなく「家族の会話の道具」なのだと思います。親子で話しにくいことを紙に任せる。書くことそのものが、親の人生を尊重する時間になります。

無理にお願いする必要はありません。小さなきっかけを積み重ねながら、親が自分の言葉を少しずつ残せる環境をつくる。それが子世代にできる一番の支えではないでしょうか。

ページを開けば、まだ何も書かれていない余白があります。その余白をどう埋めるかは、親と子のこれからの会話にかかっています。エンディングノートは、未来を縛るためではなく、安心して今日を過ごすための道具なのです。

コメント