1989年、日本に消費税が導入されたとき、政府は「社会保障の財源を安定させるため」と説明しました。税率3%から始まったこの税は、すべての人が広く負担する公平な制度とされていました。しかし30年以上経った今、その“公平”は揺らぎ、多くの国民が疑問を抱いています。

税率が5%、8%、そして10%へと引き上げられる中、庶民の生活は厳しさを増し、中小企業は価格転嫁ができず経営を圧迫されています。その一方で、輸出大企業は消費税の仕組みによって大きな恩恵を受けているのです。

輸出大企業に巨額の還付金

消費税は「消費地課税」という国際ルールに基づき、輸出品には課税されません。その代わり、製造過程で国内調達した部品や資材に含まれる消費税は全額が国から還付されます。これが「輸出還付金」です。

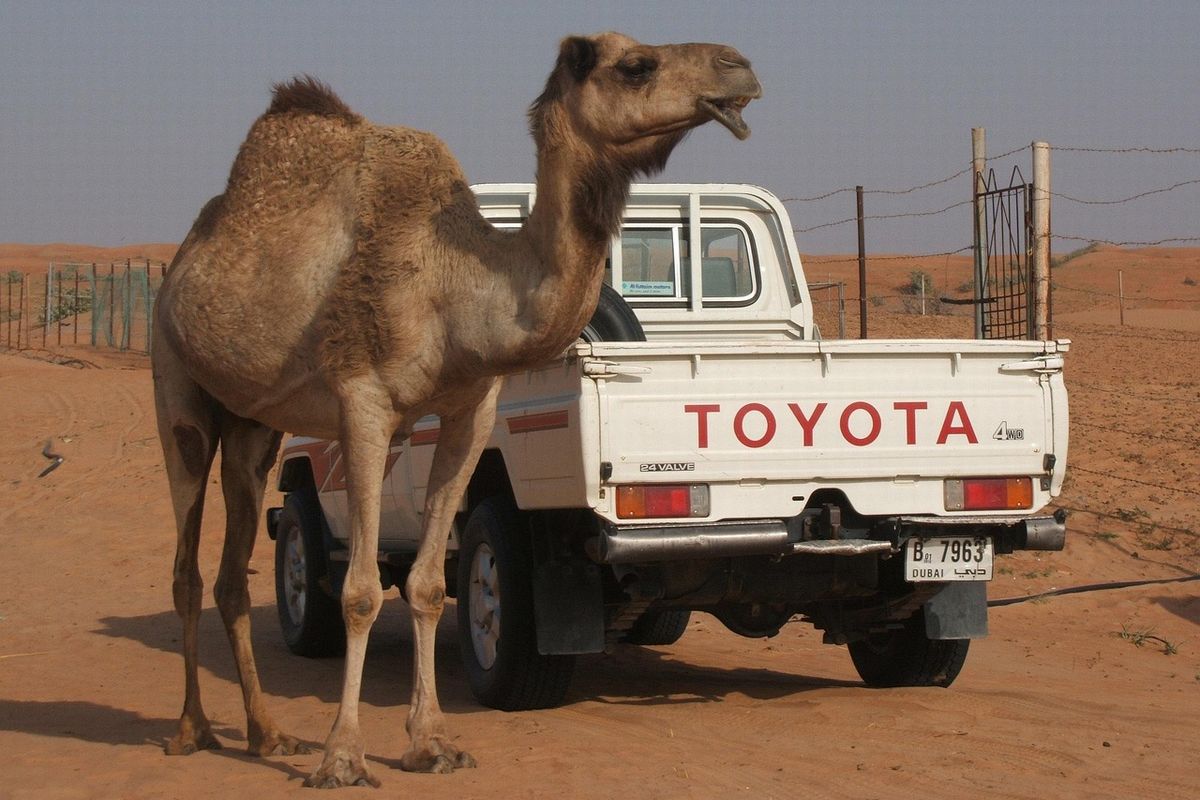

この制度によって、トヨタは年間6000億円以上、マツダも1000億円超の還付を受けています。2024年度には輸出還付総額が2兆円を突破し、消費税収全体の27%を占めました。還付金は会計上「収益」として利益を押し上げ、企業の資金繰りを直接改善します。大企業にとっては実質的な補助金といえる存在です。

赤字の税務署──消費税収を超える還付

還付金の影響は税務署単位の収支にも現れます。愛知県の豊田税務署は、トヨタ自動車への還付が膨大で、税収を大きく上回り年間5000億円を超える赤字とされています。広島の海田税務署もマツダへの還付で赤字となり、神奈川税務署も日産関連の輸出還付で同様の状況です。

全国では10以上の税務署が「赤字」状態にあり、その理由の大半は大手輸出企業への消費税還付です。還付制度が輸出企業の利益を押し上げる一方で、税務署の収支が国費から補填されている現実があります。

国会でも繰り返される“大企業優遇”批判

国会では、「消費税は庶民や中小企業には重い負担で、大企業だけが輸出戻し税で潤っている」という指摘が繰り返されています。財務省は還付金の詳細を公表せず、内訳は不透明です。制度運用の透明性が欠けることで、国民の不信感は高まっています。

政府は「輸出還付は国際ルールであり、日本企業を守るため必要」と説明します。しかし、国内で消費税を負担しているのは一般消費者と内需企業です。負担する層と恩恵を受ける層がまったく異なるこの構造は、果たして公平といえるでしょうか。

税率が上がるほど企業は得をする

輸出還付金は支払った消費税に比例します。税率3%時代に100億円だった還付は、10%では300億円に膨らみます。輸出大企業は税率が上がるほど還付額が増え、逆に国民の負担は重くなる。「税率アップ=国民負担増+大企業へのキャッシュ流入」という逆転現象が存在するのです。

制度の影に潜む構造的問題

消費税導入時の建前は「社会保障財源」でした。しかし実態は、国民が負担した税の一部が輸出大企業に流れる仕組みです。赤字税務署の存在は、この制度の矛盾を象徴しています。還付が巨額であるにもかかわらず、その詳細は国民に知らされていません。

消費税収の一部は社会保障ではなく、輸出企業を支える形で還付されています。この現実は国民にとって納得しがたいものであり、税制度への信頼を損なっています。

問われる税の正義

消費税の“もう一つの顔”を知ったとき、私たちは問い直さざるを得ません。「この税は誰のために存在しているのか」。社会保障のためか、それとも巨大企業を潤すためか。制度の影に潜む巨額の資金の流れを直視し、税の正義を問い直す議論が今こそ必要です。

関連記事もあわせてご覧ください

コメント